中國農耕社會的史詩 ——《詩經・七月》淺析,第一至五章

- Hongji Wang

- 2025年11月12日

- 讀畢需時 7 分鐘

已更新:2025年11月15日

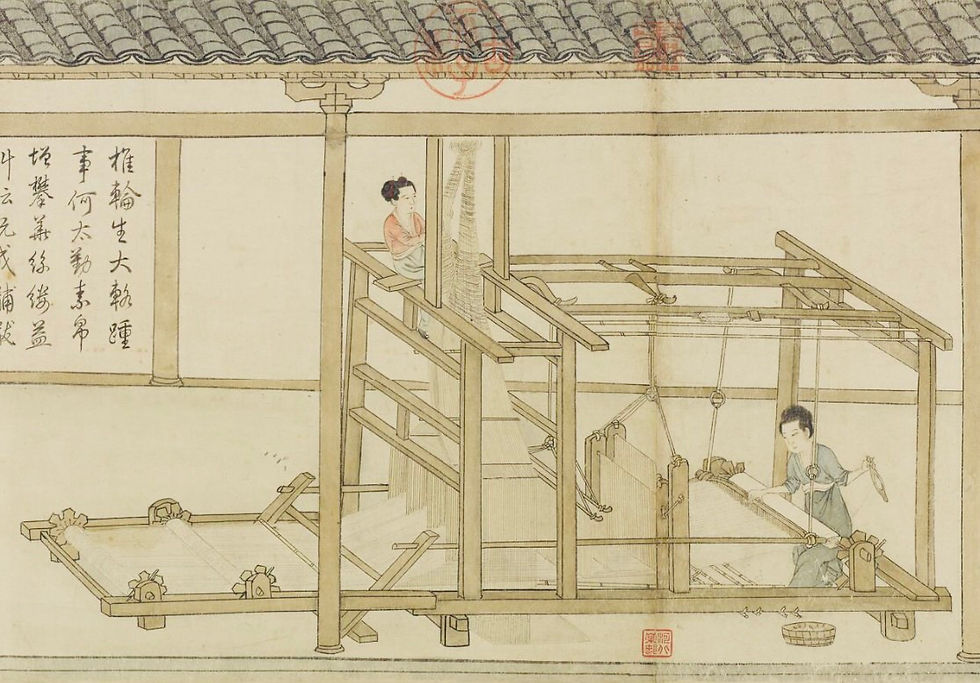

《詩經・七月》是傳世的名篇,因為詩三百中很少有詩歌對中國農耕社會的情況反映如此系統全面,可以讓後人在詩中系統地了解當時社會的情況,所以各種選本中都選有此詩歌。《七月》也是《詩經》中最長的詩篇,共有8章118字,系統地講述了春耕、秋收、冬藏、採桑、染漬、縫衣、狩獵、修房、釀酒、勞役、宴饗等一系列活動。

清代學者方玉潤在《詩經原始》中說:「《豳》僅《七月》一篇所言皆農桑稼穡之事。非躬親隴畝,久於其道者,不能言之親切有味也如是。」如今慢慢讀來,方氏所言極為中肯,《七月》完全稱得上農耕社會的史詩。它完整地為我們展現了一幅3000多年前的中國農耕生活情景圖,使我們有機會和條件了解原汁原味的古代的農耕生活情況,它的價值不僅僅是文學性質的,而更是歷史性質的。

儘管《七月》流傳甚廣,但是由於詩中專用名詞太多,歷代選本中有很多誤傳誤解,以至於後人讀起來比較困難,難以理解其中真義。尤其各種選本中,都是解釋了個別名詞,沒有按著邏輯整體嚴密地進行解釋整章或全詩意思,後代讀者讀起來更困難,很難有邏輯地了解歷史生活的真面目。當然筆者也不能完全解釋透,但力爭展現其真面目。

《七月》沒有體現作者強烈的感情色彩,也不像後代學者說的是對統治階級的批判,它反映的是原汁原味的祖先農耕生活狀態,是對生活原始狀態的記錄和描繪,在這個認識原則基礎上,才能正確解釋《七月》的內容。下面進行逐句解釋,以幫助讀者理解。其原詩曰:

七月流火,九月授衣。一之日觱發,二之日栗烈。無衣無褐,何以卒歲。三之日於耜,四之日舉趾。同我婦子,饁彼南畝,田畯至喜。

七月流火,九月授衣。春日載陽,有鳴倉庚。女執懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。春日遲遲,採蘩祁祁,女心傷悲,殆及公子同歸。

七月流火,八月萑葦。蠶月條桑,取彼斧斨,以伐遠揚,猗彼女桑。七月鳴鵙,八月載績。載玄載黃,我朱孔陽,為公子裳。

四月秀葽,五月鳴蜩。八月其獲,十月隕籜。一之日於貉,取彼狐狸,為公子裘。二之日其同,載纘武功,言私其豵,獻豜於公。

五月斯螽動股,六月莎雞振羽,七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下。穹窒熏鼠,塞向墐戶。嗟我婦子,曰為改歲,入此室處。

六月食鬱及薁,七月亨葵及菽,八月剝棗,十月獲稻,為此春酒,以介眉壽。七月食瓜,八月斷壺,九月叔苴,採荼薪樗,食我農夫。

九月築場圃,十月納禾稼。黍稷重穋,禾麻菽麥,嗟我農夫。我稼既同,上入執宮功。晝爾於茅,宵爾索綯。亟其乘屋,其始播百穀。

二之日鑿冰沖沖,三之日納於凌陰。四之日其蚤,獻羔祭韭。九月肅霜,十月滌場。朋酒斯饗,曰殺羔羊。躋彼公堂,稱彼兕觥,萬壽無疆。

第一章:七月指周曆,周曆和夏曆不同,農耕一直用夏曆。但第一句是引用了農諺,因此是周曆。周曆七月屬於申月,屬金,天氣已近秋。火是指二十八宿(xiù)中的心星,又稱大火星,周曆五月黃昏心星會出現於正南方,過了六月就偏西下降,所以叫流,即下沉之義。九月屬戍月,屬土,是秋之末月,即將迎接冬天的到來,所以要準備冬裝。授衣,是安排婦女加工越冬的服裝,授衣不是給衣服,而是安排制衣之義。

一之日,使用的是夏曆,是農耕用曆,是指一月的日子,補充完整是「一月之日」。夏曆健子,子月是周曆的十一月,因此一月實指周曆十一月,譯出就是「十一月的日子」。下同,二之日,就是「十二月的日子」。因為我們現在的農曆是漢代制定的,主要參照周曆,因此和夏曆有區別。也就是說,現在的農曆十一月,相當於夏曆的一月。這樣,一之日,二之日,三之日就可以理解了。

歷來解釋《七月》的學者迴避了一個問題,就是《七月》中為什麼對月份的表達看起來那麼亂,先說七月,又說九月,又說一月,又說四月,這是理解《七月》的一大障礙,註釋者從來也不解釋,只解釋個別字,沒有順序性和邏輯性,讀者理解十分困難。時間月份看起來亂有兩個原因,一是《七月》是按春耕、蠶桑、制衣、狩獵、修房、秋收、冬藏、祭祀的順序排布,涉及到一項工作,作者幾乎將一年中的重要活動都寫進去,因此在時間順序上會有先後錯位的感覺,因為這不是編年史,而是一種事記,以記事為核心,因此時間不會那麼嚴格地進行排布。

第二個原因,讀者可以看到,前四章在時間上順序顛倒,先大後小,原因是前四章的前兩句,都是一種農耕諺語,是全章的主題所在,不是用於排列時間的,還因為這些農諺是周先祖留下的,因此凡是帶月字的農諺,說的都是周曆。不帶月字的,說的是夏曆,因此會給人感覺時間上凌亂。其實時間是不亂的。正因如此,一章和二章的首句才會是重複的。

觱(bì)發(bó),是形容風聲,觱是西羌人用獸角做成的號角,用以呼喚馬群的,其音濁,類似風聲。譯出是寒風之聲,如觱聲之發動。栗烈,是凓冽的通假字,寒風凜冽的意思。衣是禮服,褐是粗布勞動服裝。舉趾就是下地勞動。饁(yè)是送飯,南畝是田地,在這裡是帶著飯去田裡勞動。田畯是農官,至喜就很高興。

第一章講的春耕,譯成現代文就是:古老的農諺說:七月大火星西下,九月要安排做冬衣。十一月風聲如觱角之鳴,十二月寒風凜冽。如果衣物準備不充分,如何度過寒冷的冬天?正月整理好農具,二月要下地春耕。攜著妻子和孩子,帶著乾糧到田地勞作,農官見到,滿心歡喜。

第二章:春日是指周曆三月,載陽是陽光越來越暖;倉庚是黃鶯鳥,又是一種農業的報時鳥,倉庚鳴叫之時,就是春日採桑採野菜的時間到了。

懿筐,就是裝菜的深筐;微行(háng),是小路;柔桑就是嫩桑;蘩就是白蒿,可以用來墊蠶筐用;祁祁,本指高峻連綿的山崗,借指採桑人員很多;殆是害怕的意思。

第二章講的是採桑,譯出就是:古老的農諺說:七月大火星西降,九月要準備過冬的衣裳。陽春三月天上高掛暖暖的太陽,黃鶯鳥已經在鳴叫,催促採桑女提著採桑筐,沿著小路採嫩桑。春日太陽遲遲不落山,採白蒿的姑娘絡繹不絕。她們一邊採桑採蘩,一邊還擔心,能不能被那不喜歡的貴族公子搶親啊?

第三章:萑(huán)是一種似葦的草,葦就是蘆葦。為什麼會提到萑葦?因為萑葦可以用來編織養蠶的淺筐,所以就引用了這兩句農諺。蠶月也是周曆三月,是養蠶的季節;條是名詞動用,就是剪枝條,條桑是剪桑樹的枝條。

斧是可以劈砍的重工具的總稱,斨(qiāng)是劈木用的斧子;遠揚就是長枝條;女桑就是嫩桑;鵙就是伯勞鳥,是一種兇猛的食蟲鳥,又能捕鼠,它鳴叫時,就近秋天了;績是紡織的意思,載是又的意思;載玄載黃就是又有黑色,又有黃色;孔陽就是很明亮。

第三章講的是養蠶和紡織,譯出就是:古老的諺語說:七月大火星西降,八月要及時收割萑和葦;陽春三月要修剪桑樹枝條,用斧子砍掉過長的枝條,以便桑樹長得更茁壯,拉著枝條採摘嫩桑葉。伯勞鳥叫的時候,婦女們正是織布忙。織出的布啊染成黑與黃,朱色的錦帛最明亮,好為貴公子們做衣裳。

第四章:秀葽,就是莊稼剛剛拔穗,尚未成熟。「要」字是雙手掐腰的形象,上邊加草頭,指植物腰變粗了,即將拔穗。鄭玄認為是王瓜這種植物,屬於沒有依據的猜測。蜩(tiáo)就是蟬,周曆五月蟬已鳴叫。

隕(yǔn)籜(tuò)就是草木凋落,主要指樹的葉子落了。從造字上講,就是木有所擇。以上四句,都是古老的農家諺語,引用到詩歌裡面加以強調。貉(hé)是一種形似狐的野獸,其毛皮極為珍貴,可以制衣禦寒,是冬獵的主要對象之一。纘(zuǎn)是延續,連續,承接的意思,武功是狩獵的本領;豵(zòng)是一年大的小豬,豜(jiān)是大豬。

這一章是專講狩獵生活的,譯成今文就是:周曆四月莊稼要拔穗,五月蟬鳴更響亮。八月就要收穫莊稼,十月樹葉將凋落。十一月要獵取貉與狐,選取狐皮最好者,準備為貴公子做裘裳。(註:因為農諺是周曆,到十月。一之日是夏曆,正好是十一月,表述上是一種連續)十二月份也同樣,延續狩獵練武功。一年小野豬留下養,三年大野豬獻公堂。

第五章:斯螽(zhōng),又名螽斯,就是蚱蜢,大蚂蚱,動股就是指鳴叫,五月天氣漸入最熱期,越熱,蚂蚱叫聲越響,也是莊稼充實顆粒的關鍵時期;莎(suō)雞就是尖頭綠身的紡織娘,可以發出「沙沙」的叫聲,也是天氣最熱的時期。七月在野,是指七月份蟋蟀在野地裡鳴叫,八月近秋,就跳到房檐下叫;九月就往屋裡鑽,十月藏到床下邊。穹是房屋的空間,窒是掃除,穹窒就是滿屋子裡大掃除;熏鼠就是用煙嗆老鼠,驅趕到屋外;塞(sè)是堵塞,向是北窗,就是將北窗封好,防止進寒風;墐戶是將門縫用泥塗嚴實,防止進風進蟲。改歲就是過年,處就是居住的意思。

本章的前六句都是引用農家諺語,表面說的是蟲,本質上講的是天氣由夏轉冬的標誌,看蟲聽蟲,就知道了季節的腳步了。知道季節的腳步,就要預作打算,提前將房屋收拾好,準備過冬了。明年就是另一位歲神值班,這可是一年中的大事,所以要謹慎從事啊。

(待續未完)

_edited.png)

留言